記事の要点

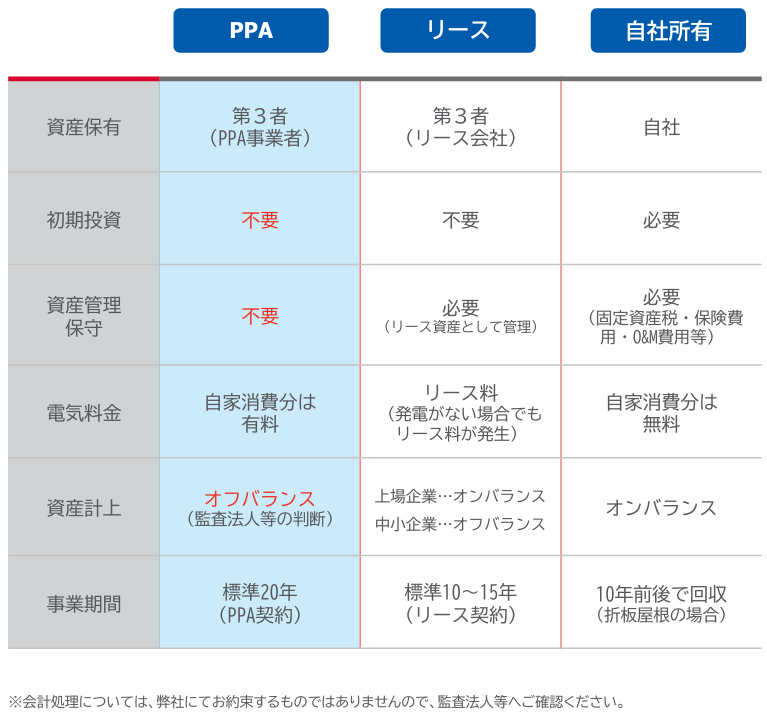

・PPAの場合、初期費用はかからない代わりに、発電した電気のうち自社で使った分をPPA事業者に支払うなどの費用がかかります

・それでも電気料金は契約期間で変動することがないため、将来的なエネルギー価格の変動リスクへの対策として電気料金高騰に備える効果があります

・自社の建物に設置するオンサイトPPAの場合、再生可能エネルギー賦課金も負担せずに済むため、電気料金を一層抑えることができます

・PPAの契約期間中、設備はPPA事業者所有になるため、一般的には資産・負債としてバランスシートに影響を及ぼさず、固定資産計上の必要もありません(※)(契約期間は15~20年と長期になる)

・自社所有に比べて経済メリットは少ないため、イニシャルの費用を捻出できる場合、自社所有での設置と比較検討しましょう

※監査法人等の判断によります。

会計処理については弊社でお約束するものではありませんので、監査法人等へご確認ください。

PPAとは

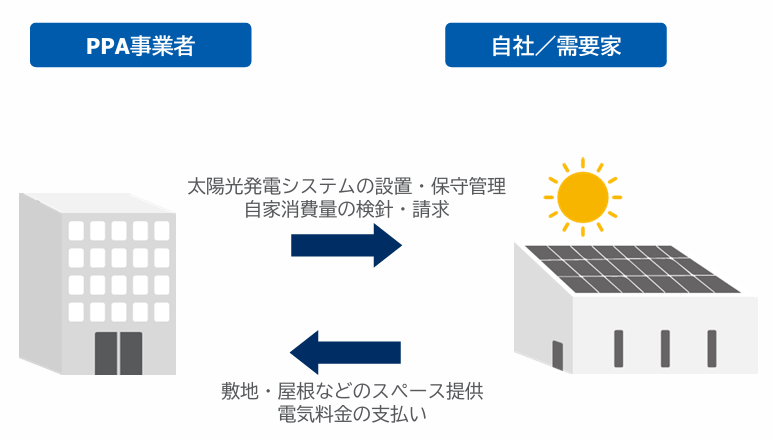

【画像作成】:ソーラーフロンティア

まずPPA(Power Purchase Agreement)とは、自社の敷地・屋根といったスペースをPPA事業者に提供し、太陽光発電システムを設置する方法です。

「初期費用ゼロで太陽光発電システムが導入できる」という広告は、PPAであることがほとんどです。

初期費用を払う必要がない、と聞くとどういう仕組みか?気になるところではないでしょうか。

PPA事業者は自家消費された電力使用量を計測して、その分の電気料金を支払ってもらい、電気料金の差額を利用して利益をあげます。

そのため、PPA事業者は初期費用を負担しても事業が成立するようになっています。

一方、需要家(太陽光発電システムを設置する事業者)に対しても、一般的な電力会社の電気料金に比べてメリットがあるように設定されています。

PPAは基本的なポイントを確認していくと、経営効果の高い仕組みであることがみえます。

PPAがもたらすプラス効果

まずPPAは、法人事業者様にも多く選ばれている太陽光発電システムの導入手法です。

PPAの主な経営効果は、以下の3つになります。

| ・将来にわたる電気料金を抑制できる可能性が高い ・設置された設備はバランスシートへの影響がない(※)+契約期間終了後は無償譲渡される ・システムによっては非常用電源としてBCP対策になる |

会計処理については弊社でお約束するものではありませんので、監査法人等へご確認ください。

これらを1つずつ、解説していきます。

将来にわたる電気料金を抑制

PPAの特徴として、太陽光発電システムで発電した電気の自家消費分は、PPA事業者へ電気料金として支払う仕組みがあります。

電気料金すべてに関して、支払う先を切り替えるかどうかは契約次第ですが、発電して自家消費した分は安価な電気を利用しているからこそ、地域の電力会社より電気料金を安く設定できます。

さらに期間内は、電力単価が一定となる契約が多い(※)ため、将来的なエネルギー価格の変動リスクに備えられます。

※一般的なPPA契約には、電力消費量が極端に変動した場合、単価の見直しを行なう条項があります

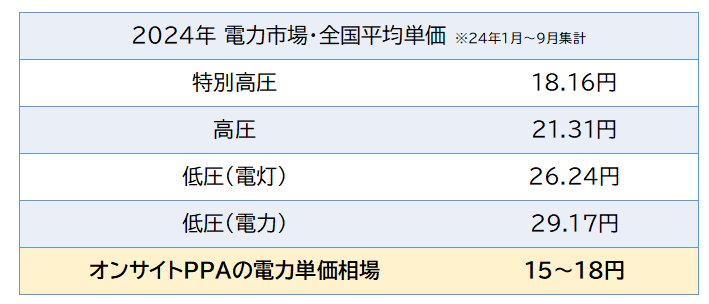

実際に、一般的な電力会社から購入する単価との差はどれぐらいか?

こちらの表を見ていただくと一目瞭然です。

【出典】:一般社団法人エネルギ―情報センター「新電力ネット」の情報をもとに作成

2024年・オンサイトPPAの電力単価相場は15~18円です。

【参照】自然エネルギー財団・コーポレートPPAの 最新動向(2024年度版)

大規模な工場やビルなどで使われる特別高圧・高圧電力は、低圧に比べて比較的安価に設定されているものの、PPAでの単価はもっとも安価な特別高圧の単価を下回る単価になっています。

(※全国平均のため契約により変動します)

さらに、通常の電気料金は様々な要因で株価のように上下しますが、PPAの場合は契約期間における電力単価は一定になっており、将来のエネルギー価格上昇リスクの対策もできます。

再生可能エネルギーや託送料も削減

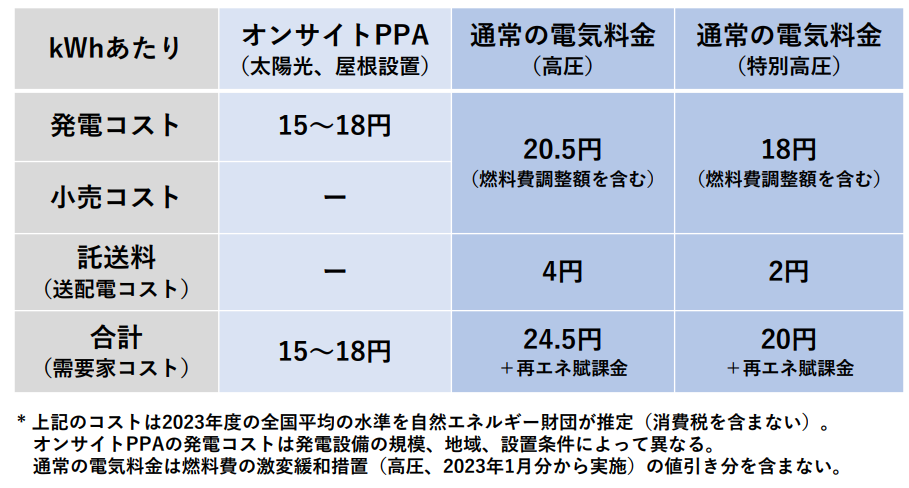

【出典】:自然エネルギー財団・コーポレートPPAの 最新動向(2024年度版)

オンサイトPPAの「将来にわたる電気料金の抑制効果」の補足として、追加のコスト(再生可能エネルギー・託送料)がかからない点もメリットになります。

通常、地域の電力会社から購入する電気料金には、前章で紹介した発電単価(上図の小売コスト含む)に加えて、「再生可能エネルギー賦課金」や「託送料」が上乗せされます。

再生可能エネルギーや託送料は、様々な状況において変動するため、この追加コストも見過ごせないコストであり、不安定な世界情勢を鑑みるとリスクヘッジしておきたい部分でもあります。

このような積み上げの結果、通常の電力会社の単価は実質20円以上に達する一方、オンサイトPPAでは発電コストのみで、再生可能エネルギー賦課金や託送料はかかりません。

つまり、オンサイトPPAを導入すると太陽光発電システムで自家消費した分として支払う電気料金の単価を15~18円に下げることができます。

御社で現在、契約している電気料金の内訳を見直したとき、PPA相場である15~18円とどれくらい差があるのか?を確認してみましょう。

バランスシートや固定資産への影響はほぼ無し

PPAの場合、太陽光発電システムなどの所有者はPPA事業者となります。

つまり、一般的には設置した太陽光発電システムや蓄電池などの機器自体は、自社の資産・負債どちらにも属しません。

太陽光発電システムを設置するために借入などをおこしているわけではないため、経営上のバランスシートには影響を及ぼさない可能性が高いです。

(担当の税理士や会計士などに詳細はお問い合わせください)

さらに、自社所有でもないため固定資産への計上も基本的に必要なく、固定資産税があがる心配も不要です。

契約期間終了後は無償譲渡

PPAの一般的な契約期間は15~20年と長期間になっていますが、この契約期間を終了すると設置されている事業者様に無償で譲渡されることが一般的です。

ここで2つの懸念事項が思い浮かぶのではないでしょうか。

1つが中途解約した場合のリスク、もう1つが、20年経過した太陽光発電システムは譲渡されても使い物になるのか?という2点です。

1つ目の中途解約は、契約内容にもよりますが一般的には途中解約は難しく、違約金などの費用が発生することが多いです。

2つ目の20年後の太陽光発電システムについての懸念ですが、一般的には太陽光パネルは25年以上・パワーコンディショナは10年以上の耐用年数があります。

PPA期間中は、PPA事業者が適切にメンテナンスを行うため、無償譲渡後も太陽光発電システムによる発電分の自家消費といった恩恵は受けることができます。

ただし、無償譲渡後のメンテナンスや撤去に要する費用は自己負担となります。

【関連記事】:【法人】太陽光発電システムの法定耐用年数と実際使用できる年数の違い

非常用電源としてBCP対策になる

オンサイトPPAの場合、自社の建物に太陽光発電システムが導入されるため、自立運転機能付きPCS(※)や蓄電池を導入することで災害時などには太陽光発電システムで発電した電気を活用することができます。

※停電時に太陽光発電設備から一定の電力を供給出来るようにする機能

昨今は、地震・台風・異常気象への災害対策も企業価値に直結してくる項目となります。

自社の事業継続におけるリスクマネジメントという側面に加えて、災害時の地域貢献なども考慮すると、BCP対策の一環として太陽光発電システムを導入することもおすすめです。

自社所有に比べて電気料金削減メリットは少ない

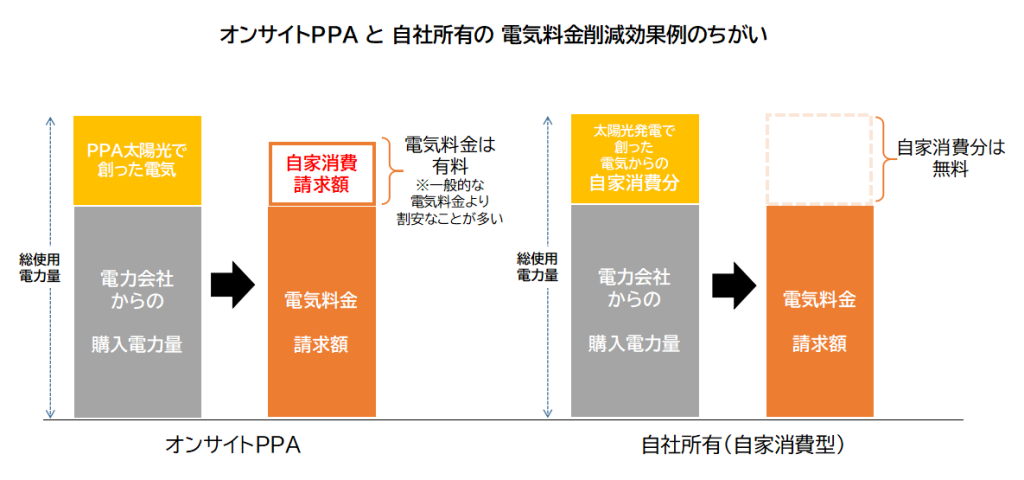

【画像作成】:ソーラーフロンティア

PPAでの様々な経営効果を見てきましたが、結論から申し上げると電気料金削減効果を最大限にしようと考えた場合は、自社所有がもっとも効果が高いです。

(上図の「電気料金」参照)

ただし、自社所有の場合は設備費用・工事費用を自社で捻出する必要があります。

そのイニシャルコストを確保する選択肢が経営的にプラスになる、もしくは事業資金などで確保できる場合は、自社所有プランも比較検討しましょう。

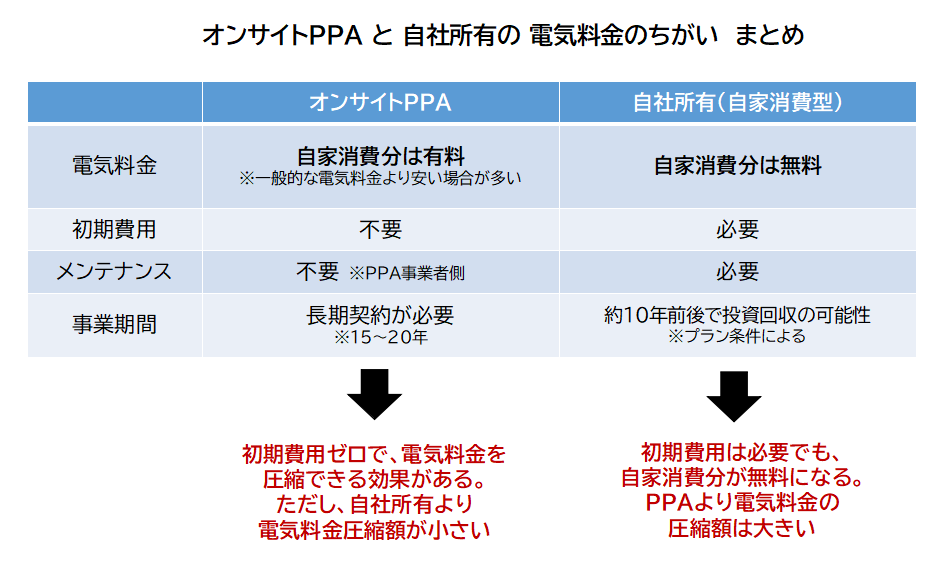

自社所有の自家消費型との違い

【画像作成】:ソーラーフロンティア

「自家消費型」と呼ばれる自社所有の太陽光発電システムとの大きな違いは、発電した電気を自社で使った分(自家消費分)のコストを支払う必要があるか・ないか?です。

左のPPAの場合は、一般的な電気料金よりも安価とは言え、自家消費分の電気料金を支払う必要があります。

一方、自家消費型として自社所有で太陽光発電システムを設置すると、自家消費分は実質無料で使えるため、電気料金としての削減効果は自社所有の方が大きくなることが多いです。

ただし、自社所有特有のメンテナンス管理・固定資産計上・イニシャルコストの確保といった経営的な判断も考慮すると、一概に自社所有の方がメリットが高くなるケースばかりでもないでしょう。

現在および将来の経営状況から自社所有にするか、PPAサービスを契約するかは、多様な視点で検討し効果を考えることが大切です。

まとめ

今回はPPAにおける仕組みに焦点をあてて解説してきました。

初期費用ゼロで太陽光発電システムや蓄電池などを導入できるPPAは、経営状況に応じて非常に有意義なケースもたくさんあります。

| ・初期費用を抑えて、電気料金を少しでも削減したい事業者様 ・メンテナンスや保守維持管理の負担を避けたい事業者様 ・年間を通じて電力消費がある事業者様 |

以上のようなケースは、PPAを選ぶとメリットが高くなるでしょう。

ソーラーフロンティアでは、事業者様の経営状況などをトータルで考慮し、PPAだけでなく自社所有のどちらの選択肢もご提案することが可能です。

PPAで、自社の電気料金削減などが気になった方は、以下よりお気軽にご相談ください。

ソーラーフロンティアでは設置・導入シミュレーションのご相談も承っております。

導入に関心がある事業者様は、まずはお気軽にお問い合わせください。

◆商品に関するお問い合わせ、カタログ請求、 技術的な質問、その他のお問い合わせなど

お問い合わせフォーム

◆法人向けQ&A

よくある質問 | 太陽光発電システムならソーラーフロンティア